医疗纠纷的消费者权益保护:是保护还是误解?

在我们生活中,医疗纠纷屡见不鲜。作为患者,当我们面对医生、医院或医疗机构的服务时,难免会对所接受的医疗行为产生质疑。此时,消费者权益保护法是否能够为我们提供保护?这个问题常常引发争议,不同的观点使得情况更加复杂。

首先,我们需要明确,医疗关系的特性使其与一般消费行为有着根本的区别。治疗效果的好坏、医生的职业道德、设备的安全性,这些都涉及到专业的医学知识和伦理,而这些正是消费者在一般消费中所不会面临的挑战。因此,有些人认为医疗纠纷不应适用《消费者权益保护法》,而应当依据其他相关法律进行处理。

然而,从消费者的角度来说,医疗服务其实也是一种商品和服务的提供。当我走进医院,接受检查和治疗时,我的确在以金钱换取一定的医疗服务,而且这种服务的质量直接关系到我的健康与生活。对我而言,医疗服务实际上与购物、餐饮等消费行为是有相似之处的。这就引发了一个问题:我们到底应该如何界定医疗行为中的消费者权益?

消费者权益保护法的适用性分析

近年来,随着患者权益保护意识的提高,越来越多的人开始关注医疗纠纷中的消费者权益问题。在某种程度上,《消费者权益保护法》为患者提供了一种法律武器,帮助我们追求更高质量的医疗服务。

例如,当我在医院接受治疗时,若发现医疗机构提供的服务与承诺不符,病人的权益受到损害,我可以依照消费者权益保护法进行维权。这种状况下,医疗机构作为服务提供者,有责任对其服务的质量与安全承担法律责任。

然而,这种保护并非绝对。在某些情况下,医疗事故的发生并非医疗机构的故意行为,医疗过程中的风险常常难以避免。在这种情况下,单凭消费者权益保护法来追究责任,可能会无形中增加医生、医院的压力,影响到医疗服务的质量。

处于法律灰色地带的医疗纠纷

面对这一现状,我常常在想:如何才能在保证患者权益的同时,不影响医疗服务的提供呢?这涉及到法律的不断演变与社会保障机制的完善。当前的规定在医疗纠纷中常常显示出力不从心的状况,这就需要我们深入思考并建设性地改善。

例如,我们可以考虑引入医疗责任险机制。通过购买医疗责任险,医疗机构能够在出现医疗纠纷时,将部分风险进行转嫁,同时也能够为患者提供保障。这样的做法不仅能减轻医疗机构的负担,也能在一定程度上保护患者的权益。

患者与医疗机构的沟通

在我看来,沟通是解决医疗纠纷的重要手段。患者在接受治疗前,应主动询问病情及治疗方案,了解可能引发的风险和后果,而医疗机构也应该具备相应的责任,向患者清晰、全面地说明情况,确保患者知情权的实现。

- 作为患者,我们需要勇敢发声,提出自己的疑问与担忧。

- 医疗机构则应当对患者的疑问给予耐心解答,以减少误解与纠纷。

这种良好的沟通能够为双方构建信任,降低潜在的医疗纠纷风险。毕竟,他们的共同目标都是为了健康与治疗。

小结

医疗纠纷的消费者权益保护问题并非简单的“适用”或“不适用”。它是一个复杂而多层次的法律问题。在这个过程中,我们不能失去对患者权益保护的追求,也不能忽视医疗行业的特殊性与责任。

在法律框架的不断完善与创新中,相信会有越来越多的措施出台来保障患者与医疗机构之间的权益对等,最终实现医疗纠纷处理的更加公平合理。未来,随着社会的进步与法律的完善,相信我们可以更好地维护消费者在医疗领域的权益。

登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:cp688cp688@163.com

- 没有相关文章

- 上一篇文章: 新消费者权益保护法:揭开消费新时代的保护面纱

- 下一篇文章: 没有了

怎样可以瘦脸 最有效的7个瘦脸动作

这些瘦脸运动可以帮助锻炼面部肌肉,促进血液循环,增强肌肉弹性,从而使脸部线条更加紧致和瘦小。然而,要注意的是,瘦脸运动并不能直接减少脂肪,如果想要真正瘦脸,还需要结合适当的饮食和全身运动。

黑色裤子配什么颜色衣服 夏季黑色裤子穿搭心得

总的来说,夏季黑色裤子的穿搭技巧主要是选择适合夏季的轻薄、清爽的上衣和鞋子,利用亮色配饰提亮整体色彩,以及根据个人喜好选择不同风格的搭配,从而展现出不同的时尚风格。

怎样让男人回心转意 怎么做能让一个男人回心转意

请记住,改变一个人的心意是一个复杂的过程,结果可能无法完全掌控。最重要的是保持自己的真实和快乐,不要为了迎合他而牺牲自己的价值观和幸福。

婚外情怎么解决 如何处理婚外情才最正确

处理婚外情是一个艰难的过程,需要夫妻双方的共同努力和决心。重建信任和婚姻需要时间和努力,但如果双方都愿意为此付出努力,婚姻关系可能会得到修复。

萌德卡妹宣布分手 结束两年恋情

11月18日,欧美当红歌手萌德Shawn Mendes和卡妹Camila Cabello正式官宣分手,结束两人长达两年的恋情。

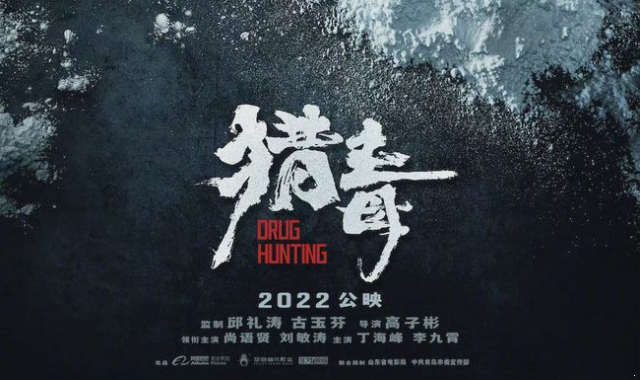

电影猎毒官宣阵容 杨紫王千源出演

近日,杨紫宣布与欢瑞世纪合约到期,并表示不再续约。而在其成立个人工作室之后,其参与拍摄的电影《猎毒》也在今日官宣开机。

菅田将晖小松菜奈宣布结婚 二人手写信公开

11月15日,日本艺人菅田将晖、小松菜奈通过公司宣布了两人结婚消息,并表示两人一同组建家庭,很感谢粉丝们一路以来的支持,未来也会继续努力。

综艺在追光吧宣布延期一周 将于11月20日开播

11月12日,《追光吧!》节目组发布声明称,原定于13日播出的节目延期一周,官方发文:“感谢大家的理解和支持,在等待的日子里也一起追光吧!”。

IU核酸检测结果为阴性

近日,韩国女艺人IU(李智恩)因与确诊新冠肺炎的歌手任昌丁出席了同一场婚礼而接受核酸检测,目前确认未被感染新冠。